[L’Actu – Juillet 2023 ]

Des jumeaux numériques pour

des simulations plus fiables

Jean-Charles Passieux est enseignant-chercheur. L’objet de ses travaux actuellement ? Concevoir des jumeaux numériques de lattices. Conçues par fabrication additive, ces structures remplies de vide et capables de supporter des charges énormes malgré une masse minime, sont étudiées pour pouvoir alléger notamment des structures comme celles des avions. Les modèles numériques qu’il développe sont alimentés par des données issues de tests mécaniques réalisés en hall d’essai et doivent permettre des simulations plus prédictives afin de dimensionner les structures au plus juste.

Ce professeur des universités est « mécanicien – numéricien ». Membre du groupe Modélisation des Systèmes et Microsystèmes Mécaniques (MS2M) au sein de l’Institut Clément Ader, Jean-Charles Passieux est spécialisé dans la caractérisation et la simulation du comportement des structures. Ses recherches portent en particulier sur la problématique de l’allègement des transports, notamment celles des structures aéronautiques. Des travaux porteurs de forts enjeux. « Un véritable challenge », commente le chercheur, « car la masse a un coût environnemental important, ce qui explique que l’aéronautique ait mis des moyens importants pour alléger les structures. Dans ce secteur, il n’y a pas d’alternative à l’échelle aux énergies fossiles. Il faut donc, en parallèle de la nécessaire réduction des usages, améliorer l’efficacité des véhicules, et notamment réduire leur masse. »

Jean-Charles Passieux

Mais si la modélisation et la simulation numérique peuvent s’avérer être une aide considérable pour progresser dans ce domaine, elles se heurtent encore à des limites car, pour produire des « justes prévisions », il faut parfois des mois de calculs. Un enjeu consiste donc à développer des modèles numériques légers en s’appuyant sur la compréhension de la physique et de les associer à des techniques de calcul hautes performances. Les prédictions peuvent par ailleurs être faussées si elles ne reproduisent pas fidèlement l’objet réel, sa géométrie, ses procédés de fabrication, ses propriétés mécaniques, ses conditions de chargement, etc. Les jumeaux numériques ont pour objectif de pallier ces défauts.

Intégrer la « vraie vie » de l’objet dans la modélisation

Pourquoi ? Parce qu’un jumeau numérique est un modèle virtuel d’un objet physique spécifique, parce qu’il intègre le « vécu » de la structure ou de l’objet, c’est-à-dire qu’il est mis à jour à partir de données recueillies par imagerie pendant les essais. « À l’époque coexistaient deux mondes mais qui avaient peu d’interactions : celui de la mécanique numérique et celui de la mécanique expérimentale qui cherchait à caractériser les propriétés à partir d’une série d’essais élémentaires », explique le chercheur. « Or, cette façon de travailler faisait que, du côté des numériciens, on pouvait passer à côté de choses importantes : on n’avait pas forcément simulé la bonne géométrie, les bonnes propriétés mécaniques, la bonne sollicitation mécanique, etc. Résultat, on obtenait, certes des calculs très fins, mais entachés d’incertitudes qu’on prenait en compte avec des marges de sécurité. Je me suis donc rapproché de mes collègues qui œuvraient dans la mécanique expérimentale pour être capable de faire des modélisations et des simulations prédictives au plus près de la ‘vraie vie’. »

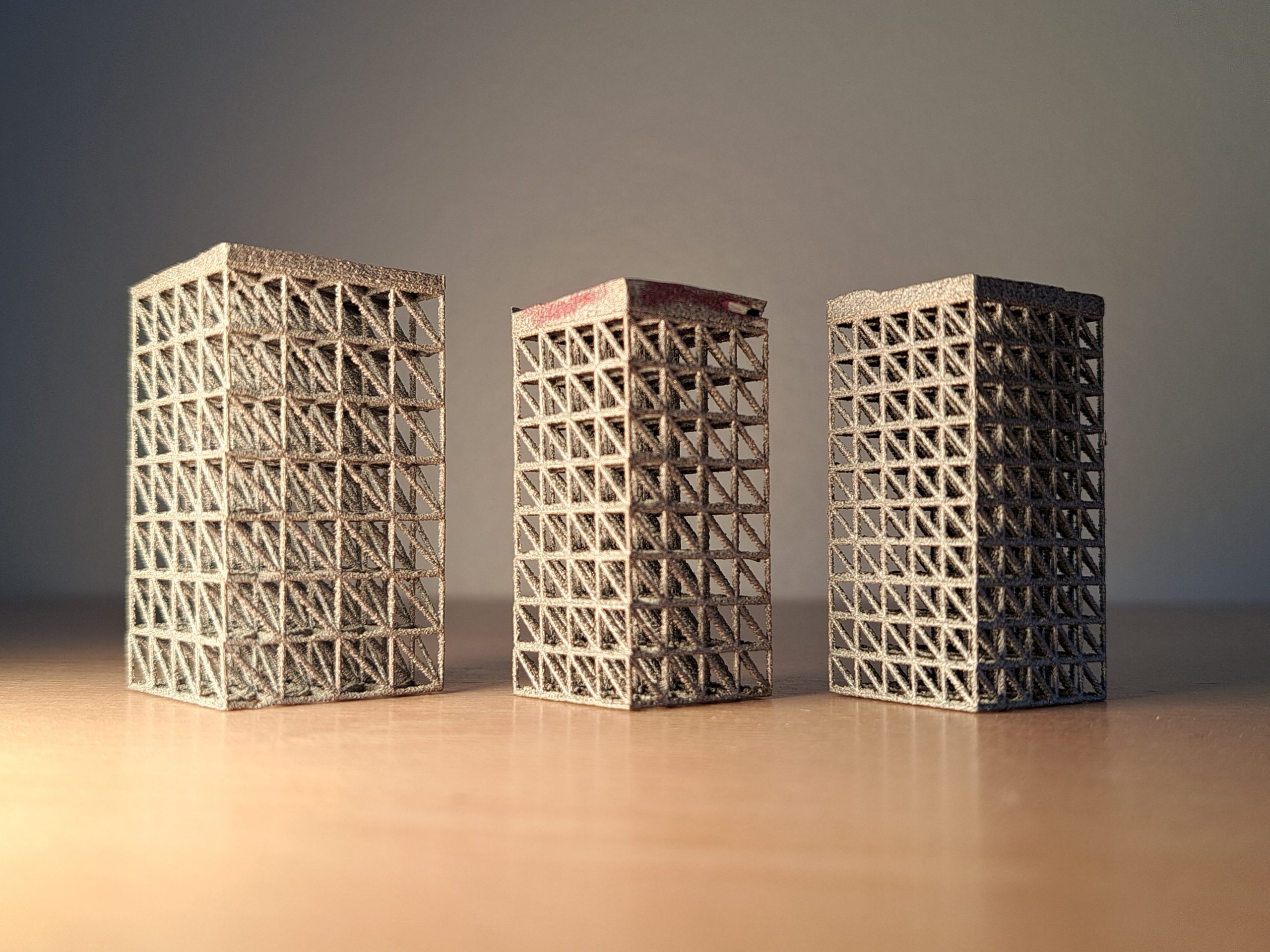

Aujourd’hui, Jean-Charles Passieux travaille notamment à faire des modélisations et à développer des solutions de simulation de comportements de matériaux que l’on pourrait utiliser dans l’aéronautique et le spatial pour alléger davantage les structures, même si ces structures ont déjà connu une véritable révolution en passant de l’utilisation de métaux pleins aux matériaux composites. Aujourd’hui, ce sont les structures lattices qui sont au centre des études du chercheur. Ces structures architecturées sont une combinaison d’un matériau et de zones vides, organisés de manière à créer des caractéristiques physiques spécifiques en minimisant la densité.

« Cette conception est rendue possible depuis peu par l’impression additive 3D, qui permet de fabriquer des architectures d’une complexité inatteignable avec les procédés classiques. Nous avons imprimé, par exemple, des échantillons en aluminium de masse extrêmement faible mais capables d’encaisser des charges phénoménales. On reproduit ce que la nature conçoit depuis toujours par exemple avec les os qui ont une partie corticale dense et une partie alvéolaire dite spongieuse », précise le chercheur. « Pour autant, le procédé de fabrication additive métallique n’en est encore qu’à un stade de développement, nous avons beaucoup de travail pour faire des simulations prédictives de ces structures ».

Et c’est là que ses travaux ont tout leur intérêt, car ils sont menés en collaboration avec l’équipe en charge de faire des essais sur ces objets : les modèles que le chercheur développe sont basés sur l’image recueillie pendant l’essai mécanique sur l’échantillon puisque celui-ci est réalisé au sein d’un tomographe (in-situ), qui fournit une image en 3D à partir d’une série de radiographies. Les données recueillies durant ces tests permettent de renseigner le modèle virtuel au plus près du réel qui va alors pouvoir être utilisé pour effectuer des simulations, le but étant de mieux comprendre le procédé de fabrication et le comportement des pièces obtenues pour réduire les marges.

Les opportunités qu’offrent les jumeaux numériques sont vastes aujourd’hui. Dans le médical par exemple, ils peuvent servir pour individualiser le diagnostic ou tester différents scénarios d’intervention sur le jumeau numérique d’une personne. Les recherches menées sur les lattices par Jean-Charles Passieux s’insèrent de leur côté dans plusieurs projets de recherche qui associent l’Institut Clément Ader à Airbus, Thales, Altran, les IRT Saint Exupéry et SystemX. L’idée, résume Jean-Charles Passieux : « faire des jumeaux numériques pour mieux comprendre les procédés de fabrication, les propriétés mécaniques et la géométrie, pour mieux maîtriser la conception et réduire les marges ».

Partager ses travaux

« La recherche avance de manière collective », aime bien dire Jean-Charles Passieux, pour qui les résultats de la recherche n’ont d’intérêt que s’ils sont partagés avec l’ensemble de la communauté scientifique qui œuvre à faire avancer les connaissances dans son domaine. C’est ce qui l’a motivé à développer des librairies de calculs scientifiques open source dans lesquelles il dépose, depuis 2018, les différents outils de calcul qu’il développe. C’est cette même volonté qui l’a conduit, avec d’autres chercheurs en France à fonder en 2022 une société savante qui œuvre de son côté à valoriser les travaux dans le domaine.

INSA Toulouse

135 avenue de Rangueil

31077 Toulouse cedex 4

Tél : 05 61 55 95 13

Fax : 05 61 55 95 00

Dans un souci d'alléger le texte et sans aucune discrimination de genre, l'emploi du genre masculin est utilisé à titre épicène.