[L’Actu – Avril 2025]

Polluants éternels

Faire un effort de recherche pour mieux les contrôler, les dégrader et les substituer

Plus connus du grand public sous le nom de « polluants éternels », les PFAS font l’objet depuis quelques années d’une médiatisation un peu anxiogène. Saisie à la demande d’une association pour explorer de manière « scientifique » le sujet, l’Académie des Sciences, emmenée par un directeur de recherche émérite d’un laboratoire de l’INSA Toulouse, dresse un état des lieux de ce que l’on sait de ces molécules : leurs propriétés, leur toxicité, ce pour quoi on les utilise, comment elles polluent et comment on pourrait y remédier…

« Ni à charge, ni à décharge », c’est ainsi que ce rapport, intitulé « La pollution aux PFAS : état des lieux des connaissances et enjeux de société », a voulu être construit comme aime le souligner Bruno Chaudret. Ce directeur de recherche émérite de l’INSA Toulouse, membre du LPCNO (Laboratoire de physique et chimie des nano-objets) et déjà adepte de travaux s’intéressant à des préoccupations environnementales, a été sollicité pour co-piloter ce rapport en tant que délégué de la section de chimie de l’Académie des Sciences. Conduit dès janvier 2024 avec deux autres experts, ce rapport porte sur les substances synthétiques per- et polyfluoroalkylées, connues du grand public sous l’acronyme anglais PFAS. Il a été publié le 25 mars dernier sur le site de l’Académie des sciences.

Quel intérêt y avait-il à accepter la saisine faite sur ce sujet par l’association « Notre Affaire à Tous » ? « C’est un sujet très médiatique, qui fait la une régulièrement, avec des titres à sensation, ce qui peut potentiellement affoler les populations », explique Bruno Chaudret. « Rien que le nom de polluants éternels est sujet à affolement. Il y a une focalisation sur les PFAS, mais à côté, il y a aussi les pollutions dues aux pesticides, aux métaux lourds, aux particules fines, etc. », énumère le chercheur. Il était important de faire le tri entre les éléments scientifiques avérés et ceux non établis afin de dresser un état des lieux solide sur les connaissances scientifiques disponibles sur ces molécules : « ce pour quoi elles sont utilisées, alors que l’on sait que ces molécules se dégradent difficilement, ce que l’on sait et ne sait pas sur leur toxicité, quel est l’état des lieux de la pollution en la matière, les pistes pour l’arrêter, etc. », détaille le directeur de recherche.

Pour ce faire, les trois chercheurs se sont appuyés sur des auditions d’experts des domaines de l’écotoxicologie, l’épidémiologie, la chimie de l’environnement et la chimie analytique, et d’une étude poussée de la bibliographie scientifique nationale et internationale (études portant sur la détection, études toxicologiques et approches de remédiation).

Un problème plus « complexe » qu’il n’y paraît

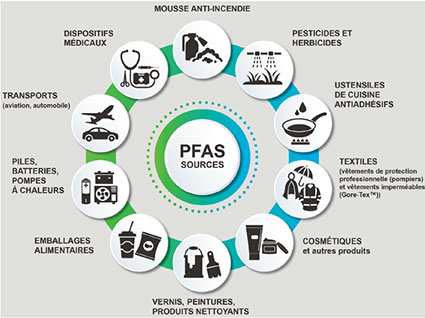

De ce travail mené sur plus d’un an ressort au final un « problème complexe », souligne le chercheur. D’abord, cette « famille » de polluants regroupe pas moins de 12 000 molécules différentes (sachant que les contours de ces molécules sont encore mouvants selon les références). Et on les retrouve partout, parce qu’elles présentent la particularité de comporter un ou plusieurs groupements carbone-fluor dont la liaison est extrêmement stable et à l’origine de propriétés chimiques remarquables. Elles sont stables sous de fortes chaleurs, imperméables, repoussent les graisses et ont des propriétés antitaches ou antiadhésives… Partout, c’est « dans les textiles aux propriétés imperméabilisantes et déperlantes (par exemple, le Gore-Tex™), les revêtements plastiques donc dans les meubles, les cosmétiques, les emballages alimentaires, les films plastiques, les produits de nettoyage, les mousses anti-incendies, le mobilier et les sièges de transport, donc dans les trains et les avions, etc. », égrène le chercheur. « Et surtout dans les batteries au lithium, ce qui en font des éléments essentiels à la transition énergétique. Ainsi, probablement, la source de pollution diffuse que l’on constate à cause d’elles, est, pour une partie importante, due aux batteries de voiture ou de vélos électriques ! ». Et c’est bien la première des « complexités » qu’évoque le chercheur : « ces PFAS sont attaqués aujourd’hui par des personnes qui les utilisent, ce qui constitue un vrai problème de société ».

Partout, difficilement dégradables et souvent non substituables

Mais la transition énergétique n’est pas leur seul usage « essentiel », ce qui constitue une autre complexité : ces molécules sont aussi utilisées avec succès dans le médical. Pourquoi ? Parce que « la fluoration des molécules (…) permet non seulement d’améliorer l’activité pharmacologique, mais aussi, dans certains cas, de réduire la toxicité et les effets secondaires », écrivent les auteurs à l’aune de leur recherche. On les retrouve donc dans des centaines de médicaments (antibiotiques, antiviraux, anti-inflammatoires…), dans des cathéters, prothèses…, en imagerie médicale (PET-scan pour la détection de cancers), mais aussi dans des traitements anti-cancéreux. Bref, ces PFAS sont devenus non seulement utiles, mais pour certains indispensables à l’industrie et à notre vie quotidienne.

Or, le pendant négatif, c’est que ces molécules se ressemblent mais ne sont pas les mêmes et ne sont donc pas porteuses de la même toxicité. Par ailleurs, la toxicité, ou non, de chacune d’entre elles n’a pas été nécessairement prouvée : on connaît, par exemple, la toxicité du PFOA et on a des soupçons concernant la toxicité effective du PFOS mais la toxicité de cette dernière molécule n’est pour l’instant pas prouvée. Ces molécules sont également difficiles à contrôler, bien plus dans leur phase de transformation que dans leur phase de production (les sites industriels étant très surveillés via des dispositifs réglementaires rigoureux). Et, après usage, elles sont sources de pollution car elles s’accumulent dans tous les compartiments de l’environnement, dans les organismes humains, et sont persistantes, car très difficilement dégradables. Enfin, certaines restent à ce jour non substituables malgré leur caractère « essentiel ». À titre d’exemple, le Gen X est une des molécules qui a été proposée comme substituant au PFOA, mais il se révèle plus toxique que le polluant éternel qu’il prétend remplacer.

Contrôler les rejets des producteurs mais aussi après usages des PFAS

Pourtant, les auteurs entrevoient des solutions qu’ils ont synthétisées autour de plusieurs recommandations. La première est la nécessité de transparence. « Il faut qu’il y ait une traçabilité des PFAS, car on sait comment ils sont produits mais on ne sait pas comment ils sont utilisés », explique le chercheur. Le rapport suggère alors un étiquetage des produits qui doit permettre d’indiquer très précisément la ou les molécules qu’il contient.

Deuxième recommandation : le contrôle et l’interdiction des rejets par les sites de production industrielle dans l’environnement. En revanche, « comment contrôler qu’un vieil imperméable conçu avec des PFAS ne termine pas dans une poubelle ? », interroge Bruno Chaudret. Le chercheur souligne ainsi que, pour les applications qui sont faites derrière, il reste aussi à inventer des moyens de contrôle et, ensuite, des systèmes de tri comme cela se fait déjà pour les piles ou des filières de recyclage.

Rien n’est éternel…

Les auteurs du rapport soulignent aussi l’importance de développer encore la connaissance sur ces molécules, donc d’intensifier les efforts de recherche sur la détection, la caractérisation et l’évaluation des effets des PFAS sur la santé et l’environnement. Ce qui passera par le développement d’études de toxicologie : des études épidémiologiques, donc sur des cohortes et sur un temps long, mais aussi des études de biologie moléculaire pour voir comment une molécule se fixe au niveau cellulaire, s’il y a des récepteurs, etc. Tout comme ils jugent essentiel de lancer un grand plan de recherche public et privé pour identifier des solutions de substitution et donc remplacer les PFAS, mais aussi pour développer des méthodes de remédiation efficaces.

La démarche est complexe ici aussi et Bruno Chaudret évoque, pour exemple, les années de recherche effectuées pour chercher un substitut au Nafion, utilisé pour la pile à combustible comme conducteurs d’ions, et qui se sont révélées à ce jour sans succès. Mais d’autres recherches avancent. En termes de remédiation, certaines techniques actuelles comme le charbon actif permettent d’éliminer plus de 90 % du fluor total présent dans l’eau. D’autres procédés, comme l’incinération, sont efficaces mais posent de nouveaux défis, notamment par la formation de fluorure d’hydrogène, un gaz toxique et corrosif. D’autres recherches ont aussi montré qu’il est envisageable de piéger ce sous-produit sous forme de fluorure de calcium, inoffensif pour l’environnement. Des avancées qui prouvent donc que « rien n’est éternel… », comme aime souligner le directeur de recherche, à condition de mettre les moyens dans la recherche…

Schéma issu du rapport de l’Académie des Sciences qui présente quelques exemples de sources de PFAS

issues de nos vies quotidiennes ou d’usage industriel et professionnel.

Lire le rapport « La pollution aux PFAS : état des lieux des connaissances et enjeux de société »

Rédaction : Camille Pons, journaliste

INSA Toulouse

135 avenue de Rangueil

31077 Toulouse cedex 4

Tél : 05 61 55 95 13

Fax : 05 61 55 95 00

Dans un souci d'alléger le texte et sans aucune discrimination de genre, l'emploi du genre masculin est utilisé à titre épicène.